L’une des lignes de recherche qui connaît les plus grands progrès actuellement est la reproduction en laboratoire d’organes ou structures tridimensionnelles à partir de cellules. Il s’agit d’une véritable révolution dans le domaine de la recherche biomédicale. Elle propose des modèles précliniques plus précis que les animaux ou les lignes cellulaires bidimensionnelles.

L’une des études présentées par IVI au 81ème congrès de l’ASRM montre les avancées que ces recherches peuvent apporter à la médecine reproductive.

Que sont les organoïdes ?

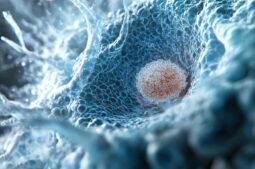

Ces organoïdes sont des structures tridimensionnelles cultivées en laboratoire à partir de cellules, qui imitent la forme et la fonction des tissus ou des organes ainsi reproduits. Le principal avantage de ce procédé est qu’il permet d’étudier de manière plus précise les organes. Concrètement il évalue leur réponse à certaines drogues ou à certains médicaments. Ce qui a un impact très positif sur la recherche de solutions thérapeutiques plus efficientes et personnalisées.

Appliquée à la médecine reproductive, cette ligne de recherche élargit les possibilités de personnaliser les traitements en fonction de chaque diagnostic.

Lors du congrès de l’ASRM, IVI a présenté deux études qui explorent ce domaine de la recherche et dont on peut tirer d’intéressantes conclusions. L’une comme l’autre peut contribuer à améliorer le diagnostic des femmes qui ont des difficultés reproductives découlant d’un endommagement ovarien ou d’une mauvaise qualité endométriale, que ce soit au niveau physiologique ou à cause de pathologies préalables comme un cancer ou un syndrome d’Asherman. Dans ce dernier cas, on observe des adhérences sur la paroi intérieure de l’utérus, formées à partir de tissu cicatriciel et qui viennent compliquer la grossesse.

Progrès dans la réparation de l’endommagement ovarien pour les patientes atteintes d’un cancer

En premier lieu, l’hypothèse scientifique « Derivation of human ovarian organoids from cryopreserved cortex tissue: a step forward in reproductive bioengineering » présente la création d’organoïdes ovariens humains à partir de tissu ovarien cryopréservé. Ce tissu a été donné à la recherche par des patientes atteintes d’un cancer non gynécologique qui ont préservé leur fertilité avant de se soumettre au traitement, mais qui ensuite ont décidé de ne pas utiliser le tissu.

Ces organoïdes imitent la forme et la fonction de l’ovaire humain. La Dre. Irene Cervelló, chercheuse principale du groupe « Cellules souches et bioingénierie utérine » de la Fondation IVI et l’Institut de recherche sanitaire La Fe de Valence, explique ce que représente cette découverte. « Cette avancée constitue une innovation clé en bioingénierie ovarienne, car à partir des organoïdes épithéliaux ovariens sains extraits d’un cortex ovarien humain cryopréservé, il deviendrait possible de créer des modèles ovariens fonctionnels pour en étudier la physiologie, évaluer la toxicité de certains médicaments et développer des thérapies individualisées pour beaucoup de femmes. »

Autrement dit, cette étude pourrait aider les femmes qui ont subi un endommagement ovarien préalable, comme conséquence, par exemple, de traitements contre le cancer. Pour elles, cela signifierait un pas en avant dans la personnalisation de thérapies régénératives et de solutions axées sur leur santé reproductive.

La régénération utérine

La seconde étude présentée lors de l’ASRM s’intitule « Human endometrial organoids and hybrid extracellular matrix hydrogels: a novel bioengineering strategy for uterine regeneration in preclinical models ». Dans ce cas, la ligne de recherche aborde des questions liées à l’endomètre, fondamentales pour le bon déroulement de la grossesse. Pour ce faire, des organoïdes endométriaux ont été utilisés. Un hydrogel mêlant du tissu endométrial porcin décellularisé à du PuraMatrix a été créé. Les organoïdes ont été intégrés à cet hydrogel puis injectés dans les utérus endommagés de souris femelles. Ensuite, différents paramètres ont pu être analysés :

- la structure de l’endomètre ;

- la régénération des glandes ;

- la vascularisation ;

- la fibrose ;

- plusieurs marqueurs moléculaires.

Les résultats ont été concluants. On a en effet pu observer une épaisseur endométriale supérieure et une augmentation du nombre de glandes similaires au tissu sain. Sans oublier une formation plus importante de vaisseaux sanguins et une fibrose réduite comparé aux groupes sans cellules. Il ya aussi une baisse significative de la mort cellulaire liée au stress oxydatif. Au niveau moléculaire, le tissu traité affiche une expression génique plus semblable à celle de l’endomètre sain, avec activation de routes liées à la régénération et à la diminution des processus fibrotiques.

La Dre. Cervelló résume les progrès que permet d’envisager cette ligne de recherche. « La combinaison d’organoïdes humains et d’un hydrogel hybride encourage une régénération effective de l’endomètre dans des modèles présentant un grave endommagement, aussi bien au niveau structurel que moléculaire. Cette stratégie de bioingénierie offrirait un modèle efficace pour réparer les tissus utérins endommagés et en restaurer la fonctionnalité dans les cas communs de l’infertilité féminine, ce qui est vraiment porteur d’espoir ».

Ces avancées pourraient contribuer au développement de nouveaux traitements pour des pathologies comme le syndrome d’Asherman, l’endomètre fin ou l’atrophie endométriale.

Conclusions

IVI montre une fois de plus que la recherche est l’un des piliers de son activité. Les 20 travaux présentés au congrès de l’ASRM en sont la preuve. Et ils parlent tous de la personnalisation des traitements, qui s’annonce comme l’un des grands objectifs à atteindre pour pouvoir proposer aux patientes des solutions toujours plus précises.

Les commentaires sont fermés.