Andropause : mythe ou réalité ? Faiblesse musculaire, fatigue chronique, prise de poids, perte de cheveux, dysfonctionnement érectile, baisse de la libido, infertilité ou chute significative de la fertilité… la ménopause au masculin existe.

Au contraire de la ménopause, l’andropause, ou « déficit androgénique lié à l’âge » (DALA), n’est pas systématique et n’entraîne pas à proprement parler de stérilité masculine.

Qu’est-ce que l’andropause ?

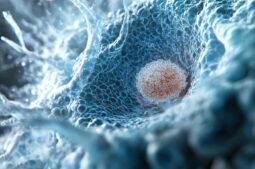

Officiellement appelée « andropause », elle touche avec plus ou moins de sévérité les hommes à partir de 40 ans et se caractérise par une diminution de la sécrétion des androgènes, les hormones masculines. La principale caracteristique est une chute des niveaux de testostérone chez les hommes.

L’andropause (du grec « andro » pour homme et « pausis » pour cessation) ne signifie pas pour autant stérilité masculine. C’est pourquoi certains médecins préfèrent parfois l’appeler « syndrome de déficience en testostérone » ou « hypogonadisme masculin acquis ».

Le DALA, consécutif à la baisse de production de testostérone, peut induire des modifications dans la réponse sexuelle de l’homme, mais aussi dans la quantité de sperme émis et dans sa qualité. Il ne faut pas le confondre avec l’azoospermie : l’absence totale de spermatozoïdes dans le sperme. Inscrit dans le champ d’action de la PMA (procréation médicalement assistée), ce fléchissement de la fertilité fait partie des problèmes qui peuvent être solutionnés.

Différence entre la ménopause et l’andropause

Arrêt complet et rapide de la sécrétion des hormones sexuelles féminines, la ménopause stoppe la production d’œstrogènes et entraîne l’infertilité. Chez l’homme, les hormones androgènes, sécrétées par les testicules à partir de la puberté et jusqu’au dernier stade de la vie, peuvent connaître une baisse graduelle de leur émission.

L’andropause déclenche une diminution progressive des taux de testostérone, sans pour autant bloquer complètement la production d’hormones. Elle n’est évoquée que lorsque le taux de testostérone se situe en dessous d’un certain seuil et s’assortit de plusieurs symptômes, dont certains concernent plus particulièrement la sexualité.

Causes et symptômes de l’andropause

La chute de testostérone, liée à l’âge, serait aussi responsable de certains troubles de la prostate : prostatite, adénome de la prostate et cancer de la prostate. L’homme peut également être sujet à des modifications des phases de la réponse sexuelle, allant du désir à l’orgasme, en passant par l’excitation. Il souffre aussi une baisse de la libido, qui se traduit par des problèmes d’érection. Il s’agit d’érections moins rigides, moins fréquentes ou plus difficiles à obtenir, à ne pas confondre avec une dysfonction érectile. Celle-ci serait provoquée par d’autres facteurs, comme la consommation d’alcool, le tabagisme, l’anxiété, le diabète, l’hypertension, l’arthrite ou la prise de certains médicaments, pouvant survenir à tout âge.

D’autres symptômes de l’andropause sont :

- Fatigue

- Faiblesse musculaire

- Prise de poids

- Obésité abdominale

- Excès de cholestérol

- Perte de cheveux

- Perte de masse musculaire

- Ostéoporose

- Ostéogénie

- Sautes d’humeur

- Tendance dépressive et irritabilité

L’andropause est donc liée à une perte progressive de la qualité de vie.

Traitements de l’andropause

Le diagnostic est essentiel pour définir un traitement de l’andropause. Pour établir le diagnostic, on procède au dosage de la testostérone dans le sang. Sachant qu’il est admis que le taux de testostérone diminue de 1 % à partir de 30-35 ans, on parle d’andropause quand le taux est inférieur à 4 µg/l. Le dosage d’hormone lutéinisante peut aussi apporter un éclairage signifiant. Lorsqu’on effectue un spermocytogramme, on peut affirmer que la fertilité est satisfaisante si on obtient au moins 39 millions de spermatozoïdes présents dans l’éjaculât, avec au minimum 32 % de spermatozoïdes en mouvement de progression et 4 % ayant une forme normale. En cas de résultats inférieurs, et dans l’hypothèse de vouloir avoir un enfant, la probabilité de réussite par les moyens naturels s’amenuise. Les techniques de fécondation in vitro avec ICSI trouvent alors ici leurs meilleures indications.

Les réponses à l’andropause

Avant d’envisager le recours aux techniques de PMA, le médecin peut proposer un traitement substitutif hormonal, dont l’objectif est d’améliorer la qualité de vie du patient tout en atténuant les symptômes de l’andropause. Ce traitement peut prendre la forme de produits injectables (par voie intramusculaire), de comprimés, de gel transdermique ou encore de patchs. Reposant essentiellement sur l’administration de testostérone, il nécessite une surveillance régulière, du dosage du PSA (antigène spécifique de la prostate) en particulier. Il permettrait de booster la libido, d’augmenter la qualité des érections, d’accroître l’énergie physique et de protéger les muscles.

Une hormonothérapie à base de testostérone serait aussi susceptible de contribuer à une meilleure densité minérale osseuse. Les effets thérapeutiques de ce traitement peuvent mettre 4 à 6 mois avant de se manifester. Pour remédier aux insuffisances érectiles et limiter les impacts de l’andropause sur la vie quotidienne du patient, il lui est conseillé d’éviter la consommation d’excitants comme la caféine, l’alcool, le chocolat… La pratique d’un sport et le recours aux techniques de relaxation peuvent également s’avérer concluants.

L’andropause et la PMA

Avoir un enfant malgré l’andropause est tout à fait envisageable avec les techniques de PMA. L’une des façons les moins contraignantes d’être enceinte passe par l’insémination artificielle (IA). Associée ou non à une stimulation ovarienne, cette méthode vise à pallier certaines stérilités masculines ou féminines. Répondant avec efficacité aux questions liées à l’andropause, la technique consiste à déposer un échantillon de sperme, préalablement préparé en laboratoire, dans l’utérus de la future maman ou au niveau du col. Pratiquée dans le but d’augmenter les chances de fécondation, cette méthode place les spermatozoïdes au plus près de l’ovocyte. Autre protocole aux résultats éprouvés, le MACS peut s’appliquer aux complications occasionnées par l’andropause. Avec ce procédé de sélection cellulaire immunomagnétique, on obtient des spermatozoïdes plus sains et présentant de bonnes qualités physiologiques, ce qui permet d’augmenter la probabilité d’une grossesse de 10 à 15 %.

Conservant sa capacité de reproduction, le candidat à la paternité affecté par l’andropause peut avoir recours à la technique du MACS (magnetic activated cell sorting) qui permet de sélectionner les spermatozoïdes présentant les meilleures caractéristiques, pour les utiliser dans les traitements de procréation assistée.

IVI, experts aussi en infertilité masculine

Dans les cliniques IVI, nous disposons également d’une équipe d’experts en santé reproductive masculine. Ainsi, le Dr Carlos Balmori, urologue chez IVI Madrid, donne quelques conseils pour faire face à l’andropause. « Les contrôles préventifs sont très importants pour vérifier les niveaux hormonaux, de glucose, de cholestérol et d’acide urique. Grâce à un examen détaillé des patients, nous augmentons l’efficacité de tout traitement médical. »

Si vous souhaitez que nous analysions l’état de votre fertilité, nous pouvons étudier votre cas lors d’une première consultation en ligne ou en présentiel. Appelez-nous ou laissez-nous vos coordonnées dans le formulaire, et notre équipe internationale planifiera avec vous une première visite.

2 commentaires

bonjour mon mari a des vertiges en position allongée ainsi que des sueurs assez importantes et se sent fatigué pensez vous que c’est un debut de l’andropause merci

Bonjour Nathalie, nous vous conseillons de consulter avec un spécialiste, qui pourra diagnostiquer votre mari.